Gewalt vor Kaladzes Wahlkampfstab: Ein weiterer Abgrund der georgischen „Demokratie“

- Goga Machavariani

- 9. Sept. 2025

- 4 Min. Lesezeit

Ein Abend, der Georgien entlarvte

Am 8. September 2025 verwandelte sich die Melikishvili Allee in Tiflis in ein Sinnbild dafür, was aus der georgischen Demokratie geworden ist: ein chaotischer Schauplatz, an dem Gewalt, Einschüchterung und staatliche Untätigkeit regieren. Vor dem Wahlkampfhauptquartier von Kakha Kaladze, dem Bürgermeister von Tiflis und Aushängeschild der Regierungspartei „Georgian Dream“, wurden Demonstrant:innen und Journalist:innen tätlich angegriffen. Mehrere Protestierende wurden verletzt, Reporter:innen geschlagen und ihrer Telefone beraubt.

Währenddessen stand die Polizei daneben, wie man es von einem Sicherheitsapparat erwartet, der längst vergessen hat, wessen Sicherheit er eigentlich zu gewährleisten hat.

Gewalt gegen Journalist:innen und Demonstrant:innen

Besonders schockierend ist der Angriff auf die Journalistin Keto Mikadze vom Portal Publika. Sie wurde bei der Ausübung ihrer Arbeit attackiert und ihres Mobiltelefons beraubt. Bis heute wurde das Gerät nicht zurückgegeben ein Detail, das wie eine Randnotiz wirkt, in Wahrheit aber zeigt, wie tief die Missachtung der Pressefreiheit reicht. Auch andere Reporter:innen wurden Opfer von Gewalt: Telefone wurden entrissen, Beschimpfungen und Drohungen hallten über die Straße, und Demonstrant:innen mussten blutend abtransportiert werden.

Frauen wurden angespuckt, einzelne Personen von Gruppen zusammengeschlagen. Unter den Angreifern stach besonders ein Mann hervor: Giorgi Shukvani, von den Protestierenden längst als einer der Haupttitushki bekannt. Dass solche Figuren unbehelligt operieren dürfen, ist kein Zufall, sondern System.

Die Polizei als Zuschauerin im eigenen Theater

Die Polizei war vor Ort. Doch statt einzuschreiten, verharrten die Einsatzkräfte in einer schockierenden Passivität. Sie standen, sie beobachteten, sie wirkten beinahe so, als sei die Gewalt Teil eines Drehbuchs, in dem ihre Rolle klar definiert ist: nicht die der Ordnungshüter, sondern die der Komparsen.

Man muss sich das vor Augen führen: Bürger:innen werden vor laufender Kamera verprügelt, Journalist:innen beraubt, Frauen bespuckt und der Staat, der sich gern als Garant von Stabilität darstellt, bleibt reglos. Dieselbe Polizei, die keine Sekunde zögert, wenn es darum geht, friedliche Aktivist:innen wie Mzia Amaglobeli mit fadenscheinigen Vorwürfen ins Gefängnis zu bringen, übt sich plötzlich in Zurückhaltung, sobald es um Schlägertrupps im Umfeld der Regierungspartei geht.

Das ist kein Versagen. Das ist kalkulierte Untätigkeit.

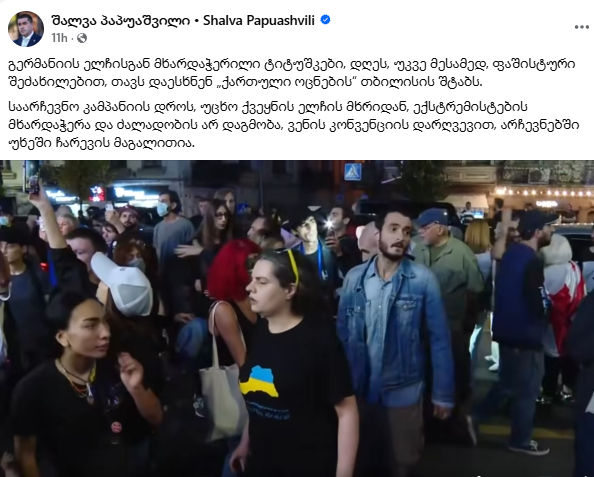

Shalva Papuashvili: Schuld sind immer die anderen

Anstatt die Gewalt zu verurteilen, entschied sich Parlamentspräsident Shalva Papuashvili für ein Schauspiel der Absurdität. Er machte den deutschen Botschafter verantwortlich, sprach von einer „Unterstützung extremistischer Gruppen“ und fabulierte von einem „groben Eingriff in die Wahlen“ im Sinne der Wiener Konvention.

Man muss sich diese Verdrehung vorstellen: Die Demonstrant:innen, die gestern zusammengeschlagen wurden, sind in Papuashvilis Erzählung die Aggressoren. Die Titushki, die auf Journalist:innen losgingen, werden als Opfer ausländischer Manipulation stilisiert. Und die eigentliche Frage warum die Regierungspartei Gewalt als politisches Werkzeug duldet wird geschickt verdrängt.

Es ist ein altbekanntes Muster: Schuld sind immer die anderen. Mal die Opposition, mal NGOs, mal westliche Diplomaten. Nie die eigene Partei, nie die eigenen Strukturen, nie der eigene Wille zur Macht um jeden Preis.

Kakha Kaladze: Zwischen „Lover“-Tattoo und „Hater“-Realität

Kaladze selbst, der Mann mit dem angeblich romantischen „Lover“ Tattoo, zeigt sich in solchen Momenten als das, was er politisch längst ist: ein „Hater“. Einer, der keine Hemmungen hat, Gewalt in Kauf zu nehmen, solange sie seinem politischen Überleben dient.

Statt Verantwortung zu übernehmen, versteckt er sich hinter Floskeln von Respekt und Ordnung. Doch die Realität vor seinem Wahlkampfhauptquartier spricht eine andere Sprache. Wenn die eigene Anhängerschaft spuckt, schlägt und raubt, während die Polizei untätig zusieht, dann trägt der Hausherr mindestens moralische Verantwortung. Wer schweigt, stimmt zu – und Kaladze schweigt lauter als jede Parole.

Verletzte Demonstrant:innen und die Stille danach

Mehrere Demonstrant:innen mussten medizinisch versorgt werden. Doch die Regierung tat alles, um das Thema herunterzuspielen. Keine klare Verurteilung, keine Ankündigung von Ermittlungen, keine Festnahmen. Nur die gewohnte Sprachlosigkeit, die längst zum Markenzeichen des „Georgian Dream“ geworden ist.

Es ist dieselbe Sprachlosigkeit, die wir kennen, wenn es um politische Gefangene geht. Dieselbe Sprachlosigkeit, wenn Medien unter Druck geraten. Dieselbe Sprachlosigkeit, die letztlich lauter ist als jeder Polizeiknüppel – weil sie zeigt, dass Gewalt nicht Ausnahme, sondern Regel ist.

Demokratie oder Farce?

Die Ereignisse vom 8. September sind mehr als nur eine Straßenschlägerei. Sie sind ein Spiegelbild einer Demokratie, die nur noch den Namen trägt, aber längst in autoritären Mustern gefangen ist. Gewalt gegen Protestierende, Einschüchterung von Journalist:innen, die Instrumentalisierung der Polizei und die Absurditäten eines Parlamentspräsidenten, der Botschafter beschuldigt all das zeigt, dass die georgische Regierung ihr eigenes Volk längst als Gegner betrachtet.

Der Ruf nach internationalen Konsequenzen

Die Frage, die sich stellt: Wann reagiert die internationale Gemeinschaft? Wie viele Übergriffe müssen noch dokumentiert, wie viele Demonstrant:innen noch verletzt, wie viele Journalist:innen noch angegriffen werden, bevor klar wird, dass Georgien nicht auf dem Weg nach Europa ist, sondern im freien Fall Richtung Moskau?

Die georgische Zivilgesellschaft ruft nach Sanktionen, nach politischem Druck, nach einer klaren Haltung. Denn solange die Regierung spürt, dass sie ungestraft Gewalt einsetzen darf, wird sie es auch tun.

Ein Wahlkampf der Gewalt

Der 8. September wird in Erinnerung bleiben als ein Tag, an dem sich erneut zeigte, dass in Georgien nicht die Bürger:innen im Mittelpunkt stehen, sondern die Machtsicherung einer Partei, die längst jedes Maß verloren hat. Kaladze, Papuashvili und die Polizei haben gestern eindrücklich bewiesen, dass sie nicht Hüter, sondern Totengräber der Demokratie sind.

Die Demonstrant:innen wurden verletzt, Journalist:innen attackiert, und die Täter gehen unbehelligt davon. Es ist ein Lehrstück darüber, wie man Demokratie demontiert: Schritt für Schritt, Schlag für Schlag, Schweigen für Schweigen.

Kommentare